GENEALOGIE

Une grand-mère biculturée

Marguerite, Geneviève Laffont, ma grand-mère maternelle, est née à Bernay dans l'Eure, le 2 Mai 1891, d'un père Ariégeois (François Laffont) et d'une mère originaire de la Manche, Marie Virginie Grandin, née à Cambernon près de Coutances.

Elle aimait beaucoup parler de ses parents et raconter sa jeunesse. Elle m'emmenait souvent sur la tombe de ses parents au cimetière Sainte Croix, et moi comme tous les enfants j'écoutais, passionnée, ces histoires d'antan.

Je partis donc, beaucoup plus tard, en recherche généalogique, lestée d'un patrimoine oral varié dont faisait bien sûr partie le « Se Canto » en patois.

Dans ma tête d'enfant, je n'avais pas réalisé que Mémé était « biculturée » et il est difficile de commencer une recherche en se trompant de région !! Quand ma grand-mère disait : « chez nous », je pensais Normandie et elle pensait Ariège !!

Ai-je galéré à cause de cette méprise : « chez nous, l'aîné fille ou garçon hérite de tout » et moi de chercher dans le vieux droit normand une trace de cette aînesse absolue (après tout, il y a bien une reine en Angleterre, pays colonisé par les Normands) sans succès bien sûr ! En disant "chez nous", Mémé parlait de l'Ariège ! J'eus aussi du mal à intégrer que la langue maternelle de François était le Gascon mâtiné de Languedocien qu'on parle à Massat

Mémé racontait aussi un dialogue entre ses parents : "François ben aqui !", "Per que fa?", "Per travailla !" ; "Soum malade !" ;;; "pour manger la soupe aux choux !" : "soum pou malade". Dialogue improbable et bilingue, Marie Virginie aurait-elle appris quelques expressions de son époux? Ou, le grand-père, par jeu, feignait-il de ne pas comprendre lorsqu'elle lui demandait une aide en Français... en tout cas, il le parlait parfaitement et comprenait particulièrement le menu du jour !!!

La découverte du sobriquet des Laffont laissa une bonne partie de la famille incrédule et dubitative, personne ne l'avait entendu en Normandie. Jean, le petit fils de François, mon cousin issu de germain, pense encore que c'est une de mes inventions...Et pourtant, l’acte de naissance porte bien le patronyme « Laffont del Cardaÿre ». Le cardeur, je l’ai d’ailleurs retrouvé, ce cardeur, lorsqu’il dicte son testament en 1750, il s’appelle François, il est l’aîné et a donc conservé l’oustal. Il est vraisemblable que son père était lui-même cardeur (et se prénommait Jacques) ; il avait 3 fils : François, Pey Jean, Raimond et au moins une fille (Paule mariée à Jacques Massat Jacoy). Je descends de Raimond, le plus jeune des trois qui était tisserand comme son autre frère Pey Jean.

Maintenant, plusieurs dizaines d’années après le décès de ma grand-mère, comment démêler les anecdotes et légendes que j’ai encore en tête et savoir de quelle origine elles sont ?

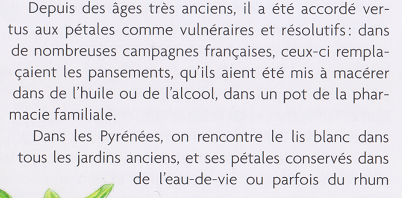

Ainsi, le bocal rempli de calvados dans lequel ma grand-mère mettait des pétales de lys blanc à macérer chaque année, devait être un remède normand (calva oblige)... eh bien non ! C'est un remède typiquement ariégeois sauf qu'ici on emploie plutôt l'alcool de prunes distillées par le bouilleur de cru. Mémé avait adapté la recette à son environnement normand.

Ces pétales appliquées sur les plaies, les piqûres infectées et changées 2 fois par jour faisaient merveille : en quelques jours, la plaie nettoyée se fermait...Ma mère et moi l'avons maintes fois expérimenté avec un succès assuré ! Ce remède est cité dans " Vieux remèdes des Pyrénées"

Il faut que je plante des lys blancs pour faire mon bocal, ceux de Maman sont épuisés maintenant !

Pour terminer voici l’histoire du « grand Flandrin » bien que je ne sache pas s’il est Ariégeois ou Manchot ; je crois vous l'avoir déjà racontée mais sur plus de 320 billets publiés, je ne sais plus où est cette histoire et après tout dans les veillées, les récits étaient souvent répétés et Mémé adorait raconter l'épopée de ce chasseur de fantômes et moi j'étais, à chaque fois, sous le charme du talent de conteuse de ma grand-mère...

Flandrin est costaud et, contrairement à tout son entourage, il ne croit pas aux fantômes (cela ne nous donne aucun indice sur son origine géographique car cette croyance est aussi vive dans les pays de bocage qu’en Ariège…) voici donc son exploit :

Tout le village est effrayé, des fantômes se baladent, dès la tombée de la nuit autour du cimetière et la fontaine est sur ce chemin. Bilan, les femmes ne vont plus chercher l’eau, à la nuit tombée, les hommes, dont ce n’est pas la tâche n'y vont pas non plus même pour les protéger.. Il faut faire cesser le problème au plus vite !

Après avoir fait raconter toutes les histoires de rencontre avec les revenants, le tonton courageux et peu superstitieux, fut convaincu que les fantômes pouvaient prendre une bonne « rossée ».

Un soir, il se déguisa en femme (ce déguisement rappelle les Demoiselles Ariégeoises) et s’arma d’un bon gourdin bien solide (un bâton ferré de berger ?) et s’en vint traîner vers le cimetière. Très vite, il croisa trois fantômes qui faisaient, eux aussi, une promenade nocturne ; ils étaient vêtus de blanc, faisaient des bruits de chaînes et poussaient des hurlements à glacer le sang. Flandrin ne se laisse impressionner ni par les cris ni par le nombre des entités de l’autre monde, s’avance vers eux et leur flanque une bonne raclée à coups de gourdin … Les fantômes disparaissent en hurlant, et le village retrouva sa sérénité ; pourtant trois jeunes gens ne purent se lever le lendemain, ils étaient couverts de « bleus » !

C’est tout de même sécurisant d’avoir dans ses collatéraux, un chasseur de fantômes !!!

Une institutrice morte en rejoignant son poste

C'est une autre légende familiale (cf le chasseur de fantôme) que me racontait ma grand-mère, mais là ; je suis sure que c'est en Ariège...Nous avions une cousine qui avait fait un beau parcours scolaire, sortant de la glèbe pour devenir institutrice, l'espoir de tous les parents ariégeois à la fin XIX° et début XX° , un emploi de fonctionnaire et en plus pour une fille !!

François, mon AGP n'avait eu de cesse de doter ses deux filles d'un tel atout : Jeanne fut donc institutrice puis directrice d'école et Marguerite, peut-être moins studieuse employée de banque puis institutrice remplaçante.

Mais qui est donc cette cousine pleine de courage ? Vous vous doutez bien que j'ai essayé de la retrouver ! Sauf que je ne connais pas son nom, ni son village et si par malheur c'est une cousine par alliance, il ne suffit pas de chercher les seules institutrices Laffont del Cardaÿre décédées !

Elle était, selon Mémé, une jeune fille fluette et peu résistante depuis l'enfance mais d'un grand courage. Pauvre, elle avait réussi de haute lutte à obtenir un poste mais dans un village isolé en montagne.

Elle redescendit chez elle pour passer les fêtes de Noël sans trop de problèmes mais il fallut remonter pour la rentrée et elle partit contre l'avis de ses parents qui la prévinrent d'une possible tempête de neige en hauteur (ils se trompent rarement dans la météo, les Anciens, encore de nos jours...)

Effectivement, à mi-chemin, le temps devint franchement mauvais mais elle continua dans la neige et arriva frigorifiée, trempée et exténuée dans son logement. Il y avait sans doute une cheminée imposée par la loi (?) mais la provision de bois n'avait peut-être pas été renouvelée par la Mairie en son absence ou elle n'eut pas la force d'allumer son feu, peu de vivres aussi. Elle se sécha et se coucha mais elle fut atteinte d'une fluxion de poitrine et décéda, à son poste, son devoir accompli ; ce que soulignait ma grand-mère très fière d'avoir une telle cousine !

Ce qui me gêne dans une si belle légende, c'est qu'elle "fleur bon" les leçons de morale du début du XX° siècle et les livres de prix distribués aux bons écoliers, une morale de dévouement à sa tâche, à son patron, à ses élèves quelqu'en soit le prix...

Alors, pour retrouver la cousine héroïque, j'ai parcouru la série T, consacrée à l'enseignement, cherchant en premier les dossiers d'instittuteurs (trices) Laffont : pas l'ombre d'un, c'est bien ce que je craignais : une cousine par alliance mais là c'est chercher « une aiguille dans dans une meule de foin » et sans connaître le nom du village, sans la date non plus, c'est mission impossible !!!

Je me suis donc dit qu'elle n'avait peut-être pas été la seule à faire preuve de courage pour remplir sa mission de « hussarde de la République » ! J'ai donc dépouillé les conditions de vie des instituteurs et institutrices dans les vallées après les lois Ferry et la moisson fut abondante mais navrante à cause de condition d'hébergement et d'entretien déplorables ! (voir les 3 billets précédents)

Par contre, Mémé a peut-être fait une confusion dans sa légende car j'ai effectivement une cousine décédée à 24 ans (de santé fragile effectivement) d'une maladie pulmonaire après avoir rejoint son emploi de demoiselle des postes à Toulouse cf La cousine Léa

A la recherche de Suzanne...

En ces temps de disette archivistique, il faut soit puiser dans ses réserves de glanes antérieures, soit explorer des sites web jusque là négligés. C'est ainsi que je viens d'explorer le site de l'INSEE « Décès depuis 1974 »

Test imparable un patronyme ariégeois accompagné du sobriquet , je m'attendais à faire « chou blanc » et bien non ! Et cela relance peut-être aussi l'affaire des sobriquets abandonnés dans la montagne !

Je vous détaille : je tape Laffont del Cardaÿre et des réponses apparaissent, heureusement que mon fauteuil est bien stable et mon cœur pas si fragile ! Franchement, je n'attendais pas de réponses...

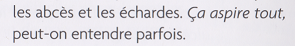

Je défile les fiches et trouve celle de Suzanne Laffont décédée à Bernay en 2006 à 90 ans et native de Massat, là les questions se bousculent dans mon esprit : François connaissait-il ses parents, Mémé l'-elle rencontrée, j'aurais pu la rencontrer moi aussi mes parents ont quitté Bernay en 1966, où habitait-elle, qu'elle est son ascendance etc ???

Cherchons à en savoir plus sur elle !

Elle est née en 1916, un peu trop tard pour la trouver en ligne sur les AD mais l'accès aux registres non numérisés est possible en salle de lecture (dans le délai des règles de communication, bien sûr) et j'avais fait une petite moisson (non systématique malheureusement, mais pouvait-on prévoir la situation actuelle,,,?) avec un peu de chance, je peux retrouver la naissance de Suzanne et bingo !

Tout semble correspondre et double bingo, la mention marginale de son mariage avec Robert, Paul Legrain à Rugles le 25 Février 1947 : elle a 31 ans, est-ce un deuxième mariage, et lui quel âge a-t-il ? Impossible de retrouver l'acte de mariage en ligne, il est trop « récent » même s'il date de plus de 75 ans, une possibilité, reprendre les habitudes d'antan et le demander à la Mairie de Rugles

Pour l'instant , voyons les recensements, les derniers disponibles en ligne aussi bien à Rugles qu'à Bernay datent de 1936 : rien à Rugles, Suzanne n'y réside pas et Robert non plus, bien qu'on y relève plusieurs familles Legrain. Sont-ils à Bernay ? Là, c'est plus long à dépouiller Bernay est un gros bourg industrialisé, mais ce dépouillement me rappelle de nombreux souvenirs, je retrouve les patronymes de mon enfance (sans doute leurs parents ou grands-parents) et je découvre des tas de choses : un seul exemple, au retour de la messe avec mon père, nous achetions un gâteau chez Alabarbe et des légumes chez l'épicier Mayo, j'ignorais son ascendance espagnole, une petite nostalgie,,,

Il existe bien une famille Legrain au Mont Milon mais pas trace d'un Robert , aucune trace non plus de Suzanne... Le mystère s'épaissit, il va falloir ressortir « la plume d'oie » !

Faisons un tour sur Généanet pour voir si Suzanne épouse Legrain a laissé des descendants généalogistes ! Une indication dans l'arbre d'Isabelle Piquemal, elle aurait été institutrice dans le Maine et Loire. Les autres documents sont en accès premium...

Alors en attendant les réponses à mes missives à Rugles et à Bernay (pour les actes de mariage et de décès) ce billet est un peu une « bouteille à la mer » ! Connaissez-vous Suzanne ?

Le contrôle des actes

C'est un moyen de recherche à ne pas négliger ! Certains sites d'archives les mettent en ligne actuellement et il faut les dépouiller à tout prix avant de se rendre sur place pour « habiller ses ancêtres ». C'est fastidieux et frustrant, je vous l'accorde mais l'est-ce plus que de défiler des centaines de vues de BMS ? La généalogie est un ouvrage de patience...

D'abord, voyons ce que ces registres peuvent nous apprendre et pourquoi ils existent :

chaque notaire est tenu de faire enregistrer les actes qu'il rédige pour ses clients et bien sûr d'en acquitter les droits d'enregistrement (toujours une question de taxe à verser au pouvoir en place, monarchie, empire ou république …) Ces questions n'ont que peu d'intérêt en généalogie (quoique suivre le cours des taxes sur plusieurs décennies peut nous indiquer le budget que consacraient nos ancêtres aux papiers notariés dont ils étaient si friands ! et qui font notre manne de chercheur) Mais le contrôle indique aussi le nom du Notaire, le type d'acte et les personnes concernées et ça c'est passionnant !

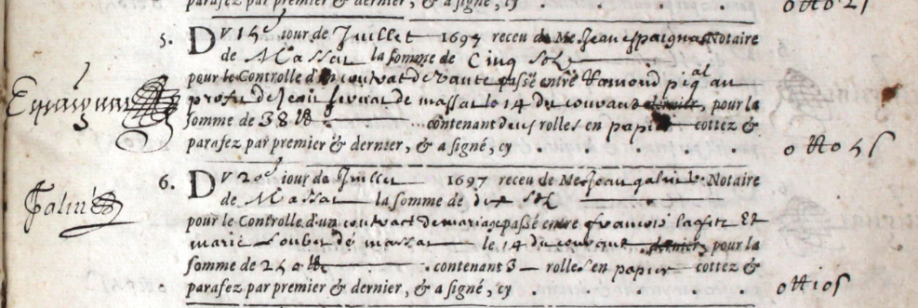

Ici deux actes l'un établi le 14 Juillet 1697 par M° Espaignac qui a reçu 5 sols pour un acte de vente entre Raimond Piquemal au profit de Jean Servat pour la somme de 382 livres »

Le second établi par M° Galin le 20 Juillet 1697 est un contrat de mariage entre François Lafitte et Maie Loubet.

Le contrôle ne mentionne pas les sobriquets ce qui serait plus "confortable" pour nous...

Pour préparer vos « vacances généalogiques » cette exploration est indispensable, il se peut que vous disposiez de peu de temps sur place ainsi vous aurez le nom du notaire et la date de l'acte qui concerne votre ascendance. Pour parer à toutes déconvenues il est préférable de consulter aussi les inventaires de la salle de lecture : certains actes ont disparu, d'autres trop détériorés ne sont pas consultables ou en restauration...

N'hésitez pas à demander conseil aux archivistes en salle de lecture, ils sont tous très érudits, accueillants et sont prêts à vous aider (au moins à Foix, à Evreux, à Carcassonne et à Saint'-Lô )

En ligne aussi sur les AD 09, vous trouvez les registres notariés qu'il est possible de consulter sur place (fichier PDF à télécharger)

Pour ces deux actes, inutiles de vous déplacer !!!

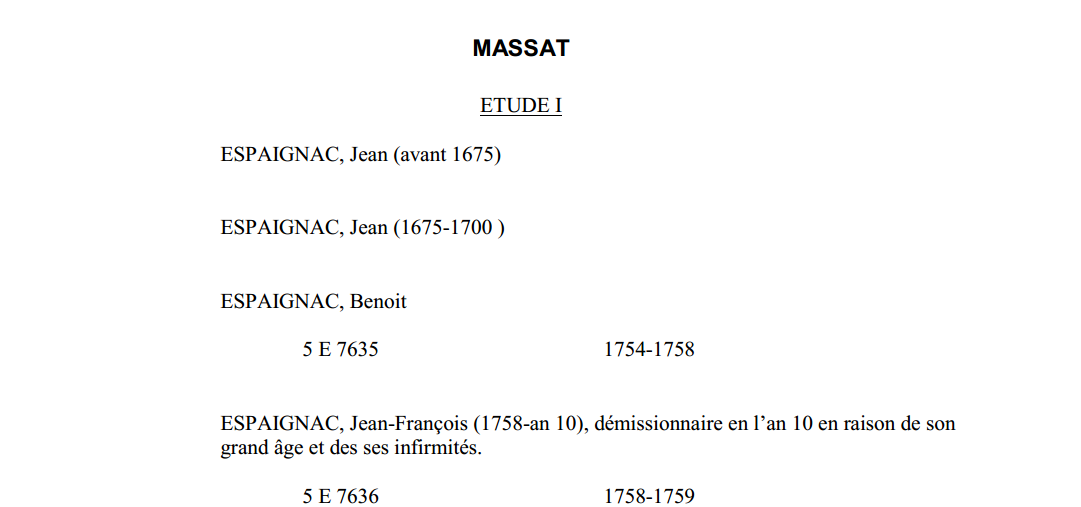

Les registres des deux Jean Espaignac père et fils, sans doute, ont disparu et le premier consultable (celui de Benoit ) date de 1754.

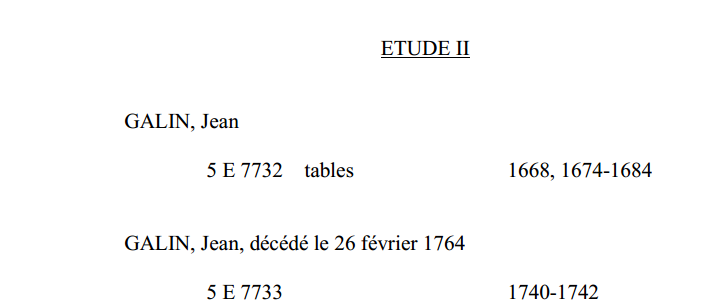

Pour M° Jean Galin, nous n'avons que des tables qui ne nous donneront pas plus de renseignements que le contrôle des actes ; le premier registre disponible date de 1740.

(inventaires papier de la salle de lecture AD 09)

(inventaires papier de la salle de lecture AD 09)

Tout ce dépouillement fastidieux pour rien, me direz-vous ? Ben non, vous avez déjà la date de l'acte et le nom du notaire et vous savez que c'est la seule trace disponible !

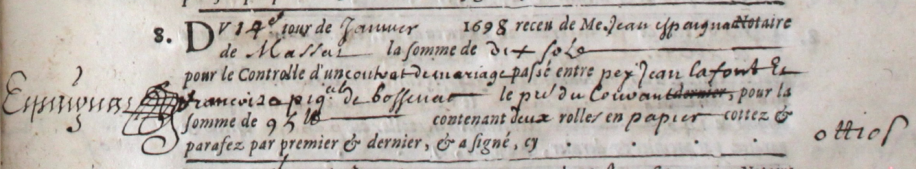

Ainsi j'ai pu retrouver la date du contrat de mariage de Pey Jean Laffont établi le 14 Janvier 1698 à Massat

Du 14° jour de Janvier 1698 receu de Me Espaignac notaire de Massat la somme de 10 sols pour le controlle d'un contrat de mariage passé entre Pey Jean Laffont et Françoise Piquemal de Boussenac le pré du courant pour la somme de 9 livres contenant deux rolles en papier cottez zt parafez par premier et dernier et a signé cy"

Pey Jean a au moins 2 frères Raimond et François qui testent tous entre 1747 et 1750 : une fratrie attestée et au moins le nom du père (vraisemblablement Jacques) , la trouvaille n'est pas négligeable en l'absence de BMS et d'actes notariés...

Tout cela pour 10 sols !!!

S'ils ne sont pas en ligne, voir en 2C pour le contrôle d'Ancien Régime et en 3Q pour l'enregistrement mais au XIX° les Notaires établissent plus souvent des tables alphabétiques à la fin de leur registre ce qui rend la recherche plus facile. En Ariège, elles sont souvent établies par prénom et non par patronyme...

Incontournables !

Une société dans laquelle la femme peut jouer un rôle majeur, être un « cap d'oustal », participer à l'égal des hommes aux délibérations concernant la Communauté villageoise et avoir le droit de faire entendre sa voix et de « voter »... sous l'Ancien Régime... impossible en Europe ! Eh bien si, dans les Pyrénées ! Et même au XIX° siècle !

J'ai mis 40 ans à comprendre la phrase de Mémé : "L'aïné hérite qu'il soit fille ou garçon"

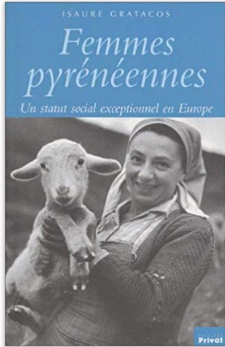

Un jour, j'ai vu une affiche de conférence d'Isaure Gratacos ; ne la connaissant pas : 3 clics sur internet et voilà : elle est ethnologue et prof à l'Université de Toulouse. A-t-elle publié ? Deux clics de plus et voilà « Calendrier Pyrénéen » et « Femmes Pyrénéennes »,

Deux bouquins, inutile de vous dire que je me suis jetée dessus comme une affamée !

Le sous titre de « Femmes pyrénéennes » est alléchant et laissait envisager des découvertes : « un statut social exceptionnel en Europe » :

Dans les Pyrénées à influence gasconne, ce modèle d'une femme maîtresse de ses biens existe (pour l'aïnada seulement, les cadettes, elles, n'ont droit qu'à leur dot) et jusque dans la vallée de Massat, dernier territoire entre la civilisation « vasconne » et le patriarcat occitan. Alors pour tous ceux qui ont des ancêtres en Couserans mais aussi en Béarn, Gascogne ou Pays Basque, ce livre vous montrera que les bizarreries relevées dans les actes notariés ne sont pas sans fondement !

Quand on trouve, dans un testament, à la place de mon époux, mon mari , l'expression « venu se colloquer chez moi » , en parlant du père des enfants et époux légitime, ça fait un choc et on se pose des questions : tout simplement, il s'agit d'une aînée, une héritière, qui a épousé un cadet, venu, avec une dot, habiter chez sa femme ; après on s'habitue car c'est courant. cf G comme Gendre .Grâce à ce livre, j'ai compris (enfin) le mécanisme juridique et économique qui présidait aux unions et expliquait les termes qui m'étonnaient dans certains contrats de mariage ou testaments.

Le « Calendrier Pyrénéen » vous familiarisera avec les coutumes à respecter aux moments forts du cycle annuel :

Si vous êtes des familiers, comme moi, de Van Gennep et/ou de Sébillot, ayant, tous deux, écrits de monumentaux « Manuel de Folklore », vous verrez que la plupart des coutumes pyrénéennes sont à peine esquissées !

Voilà donc un complément indispensable !